| 广州早期阿拉伯商入及其宗教 | |

http://www.chinareviewnews.com 2006-03-08 22:50:16 |

|

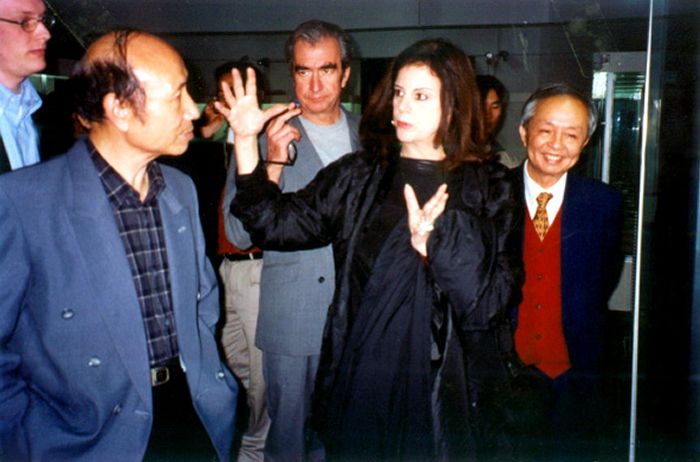

| 2004年1月,与联合国教科文组织专家研讨珠江文化。 |

(一)

7世纪后半期起,唐、吐蕃、突骑施与大食之间,在西域屡次发生错综复杂之冲突。唐朝廷为了保护中西陆上交通要道,巩固西北边防,通过安西四镇 控制中亚地区,这种统治在开元时期声威达到了顶点。与此同时,大食东进的势力也逼近中亚地区,中亚各国纷纷遣使上书求助于唐朝政府,而唐军队正在反击吐蕃 的进攻,顾不上中亚诸国,石国事务的处理失策,更是将中亚推向了大食的怀抱,大食的这种咄咄逼人的态势,是唐王朝政府无法容忍的。据《资治通鉴》卷2l1 记载,715(开元三年)和717(开元五年)唐军队就曾两次和大食军队兵戎相见,幷最终于751年(天宝十年),唐朝军队和大食军队在怛逻斯发生了一场 遭遇战,唐军因葛逻禄临阵背叛而溃败,大批唐军人员被俘大食。几次冲突虽然不足以说明双方的敌对和相互封闭,但是双方在西域陆路的遣使和通商必定大受影 响,相互之间的文化互动影响也必将减弱。怛逻斯战役之后,安史之乱的爆发,使得唐王朝在西域的统治开始削弱,吐蕃乘机据有陇石、河西,790—791年吐 蕃攻占北廷西州后,大食商人来往中国的西域陆道基本被阻截, “初,河陇既没于吐蕃,白天宝以来,安西、北庭奏事及西域使人在长安者归路既绝”,数十年 后,才“自海道各遣归国”。

相比较而言,唐时广州地区的穆斯林商人来华和伊斯兰教的传入则更为引人注目些。吐蕃、回纥等民族占领西域,西域的道路不再如以前一样畅通无 阻,因而阿拉伯商人从中唐后多改循海道来华。另一方面,中国的经济重心自东晋开始大规模南移以后,南方的经济发展逐渐超过北方,南方的都市不仅成为了国内 贸易中心,有的还成为了国际贸易的商港。大食国崛起,阿拉伯半岛归于统一后,它出于经济发展的需要,急需加强与中国的贸易联系,因此利用印度洋沿岸和东南 亚国家与中国的传统贸易关系,不断通过中转贸易,大大发展了中国和阿拉伯的贸易联系,幷形成了唐王朝境内的四大国际港,即:广州、交州、扬州、泉州,其中 广州港在这四大港中居于首位。

《新唐书•地理志》记述唐朝的对外交通有陆路五条、海路两条。在两条海路中,以贾耽的《广州通海夷道》记载最为重要和详细,此路从广州起航, 向南行至珠江口的屯门港,然后折往西南,过海南岛东北角附近的七洲洋,到达越南东南部的海岸,再南下越马来半岛湄公河口外,通过新加坡海峡到苏门答腊岛。 由此东南通爪哇,西北出马六甲海峡,横越印度洋抵达斯里兰卡和印度半岛南端,再沿印度西海岸至波斯湾的奥波拉港和巴士拉港,全程需时三个月的航线;如果换 乘小船,沿幼发拉底河溯流而上,还可以到达现在的巴格达。这条南海贸易路线,对于促进我国和阿拉伯国家之间的物质文化和精神文化交流的互相传布和影响,起 了重要的作用。

东来的阿拉伯海船通常多在交州、广州一带靠岸,也有至福州、泉州,或北上扬州的,而交通颇盛,船舶聚众者,首推珠江畔之广州,各国蕃舶云集广 州,人云“舶交海中,不知其数”。因而市舶之制始于广州,就成了常理之事。顾炎武《天下郡国利病书》日: “唐始置市舶使,以岭南帅臣监领之。设市区,令 蛮夷来贡者为市,稍收利入官。”在广州没置市舶使,号管南海贸易,这在我国对外贸易中堪称是划时代的创举。由于管理得法,关税合理,又给外商以种种优惠和 保护,大食、波斯、南洋诸国的商舶纷至沓来,汇集广州。连当时来华的外国僧人和向西方求法的中国僧人,多附商舶从广州往返。阿拉伯商人伊本•瓦哈卜也于公 元870年从巴士拉乘船抵广州。唐代僧人鉴真记载,天宝年间,广州江中有来自波斯湾的船只,多者“不知其数,幷载香药、珍宝,积载如山。其舶深六、七丈。 大石囤、骨唐国、白蛮、赤蛮等往来居住,种类极多”。据统计,唐时广州每日有外舶十一只入港,按张星烺的考证,广州港一年有八十万人进出,参加贸易活动, 由此可见广州之繁荣景象,是其他几个港口城市无法相比的。当时从外国输入广州的主要商品是香料、珍珠、象牙、犀角等名贵珍品,而输出的商品主要是丝绸、瓷 器和金银、铜钱。外国输入的商品要纳税十分之三。珍贵的物品要由政府收买专卖,名日“收市”或“榷”。光是由政府收买专卖的收入,就等于广州两税的收 入,“榷其利,所得与两税相埒”,广州的关税收入“上足以备府库之用,下足以赡江淮之求”,苏莱曼说: “广府尽管不是中国最大的城市,但我估计,纳入国 库的钱每天可达五万迪纳尔。”当时所谓的“南海有市舶之利,岁贡珠玑”,“南海以宝产畜天下”,“南海郡兼水陆,瑰宝山积”,“南海有蛮舶之利,珍货辐辏 ”以及“蛮声喧夜市,海邑润朝台”等形容南海贸易兴盛之语,在新旧《唐书》中随处可见,这都足以说明广州当时是海外各国进入中国的主要门户。在苏莱曼和和 马苏迪关于黄巢屠广州城的记载中,都是把伊斯兰教徒列于被害之外来教徒之首,则当日广州之伊斯兰教趋于极盛由此可知也。来华之阿拉伯商人,其目的固在通 商,惟有反复往返各地,以货易货,方得以有利可图,故彼等多愿往来各地之间。但是,季风气候的原因和商业贸易管理的原因,又使得他们不得不较长时间滞溜广 州,于是他们在广州侨居,开店列肆,逐渐形成了外侨聚居区——蕃坊。相传唐代广州的“蕃坊”在最盛时有外商13万之多。现今的“玛瑙巷”“大纸(食)巷 ”“普宁巷(旧称‘普宜人巷’)”等都是当年“蕃坊”的遗迹。直至今天,这里仍然是广州市回民的聚居地。

泉州东南濒临大海,海阔港深,也是外商舶船云集之港口。不过祗是到了晚唐,泉州在海外交通中的地位才日渐重要,遂与广州、交州、扬州幷称为东 南四大海上贸易港,幷在元代取代广州而成为第一大港。交州、扬州、杭州、福州等地虽然也是有着适宜于海运的优势条件,但是在当时还不能和广州港相抗衡。

(二)

阿拉伯商人在唐代广州的活动频繁,这在中外文献中都是明文记载的。 《旧唐书》卷十《肃宗记》云: “干元元年(785年)九月……癸巳,广 州奏大食国波斯国兵众攻城,刺史韦利见,弃城而遁。”此处所云大食波斯,都是信仰伊斯兰教之国度,其寄居广州之兵众,亦当信仰此教,其势力足以逼走刺史, 可见其力量之壮大。 《新唐书》卷一百八十二《卢钧传》: “(钧)擢岭南节度使,海道商舶始至,异时,帅府争先住,贱集其珍,钧一不取,时称絮廉,专以 清净治。蕃獠与错居,相婚嫁,多占田,营第舍,吏或挠之,则相挺为乱。钧下令蕃华不得通婚,禁名田产,阖郡肃壹,无敢犯。”此处之蕃獠舶商,大多数则是阿拉伯人,他们在广州生活,与通婚,购置田产,俨然已融入广州的地方社会,由此,广州之阿拉伯人必不在少数。阿拉伯文献的记载则见于苏莱曼的叙述: “在商人云集之地广州,中国官吏委任一个穆斯林,授权他解决这个地区各穆斯林之间的纠纷,这是照中国君主的特殊旨意办的。”

阿拉伯商人来到中国,早期主要的是商业的行为,他们远涉重洋,就是为了追逐海外的商业的利益,这在史料的记载中是显而易见的。政府因为市舶之 利,也对海上贸易大力扶持与鼓励,幷锐意经营,大力招徕。唐文宗大和八年(834年)还特别诏令保护广州、泉州、扬州等地的外商,谕旨同: “南海蕃舶, 本以慕化而来,固在接以仁恩,使其感悦。如闻比年长吏多务征求,嗟怨之声达于殊俗。况联方宝勤俭,岂爱遐琛?深虑远人未安,率税犹重,思有矜恤,以示绥 怀。……除舶脚、收市(先买宫廷所需蕃货)、进奉(入贡)外,任其来往通流,白为交易,不得重加税率。”

唐朝政府对远航来华的诸蕃商胡所采取的友好容纳态度,进一步促进了东西方海上交通的繁盛与发达。阿拉伯、波斯之海舶,乃自波斯湾大量涌至中国 东南沿海各港口进行贸易,广州、泉州、扬州诸城市遂成为商贾涌流、万客云集之通商大埠。而“诸蕃国之富盛多宝货者,莫如大食国”唐人王虔休日:“波斯、石 逻本国二舶,顺风而至。……诸蕃君长,远慕望风,宝舶荐臻,位于恒烽。……除贡进备物之外,幷任蕃商列肆而市,交通夷夏。富庶于人,公私之间,一无所阙。 ”

从前引的材料我们可以发现,史料中的记载多是描述当时广州外贸的繁荣,以及阿拉伯商人在这些商业活动中的活跃身影,而较少着力于他们的宗教活动或传教活动。

当然,阿拉伯商人在商业活动和朝贡贸易的同时,也没有停止他们的宗教活动。伊斯兰教兴起后,阿拉伯地区几乎全部都信奉了伊斯兰教,而且伊斯兰教的宗教礼仪,伴随着每一个信徒日常生活的始终。所以,其商人的来华,自然又会把这些宗教的生活习俗带入到他们在华的聚居区。

大食人来华“互市”,或与杂居,但多数往往是自成聚落,居有定所,“自唐设结好使于广州,自是商人立户,迄宋不绝。诡服殊音,多流寓海滨湾泊之地,筑石连城,以长子孙”我们的汉文史料中称其为“蕃坊”。最初夷商来到广州,是和杂居,但是因为夷商的一些做法干预到了唐朝政府对广州地区社会的统治,所以为了不扰华俗,政府明令夷夏之分, “蕃獠与错 居相婚嫁,多占田,营第舍。吏或扰之,则相挺为乱。钧下令蕃华不得通婚,禁名田产,阖郡肃壹,无敢犯。”唐时,蕃坊内设有“都蕃长”,由唐朝政府任命大食 人中“最有德望者”一、二人居之。苏莱曼述曰: “在商人云集之地广州,中国官吏委任一个穆斯林,授权他解决这个地区各穆斯林之间的纠纷;这是照中国君主 的特殊旨意办的。每逢节日,总是他带领全体穆斯林作祷告,宣讲教义,幷为穆斯林的苏丹祈祷。此人行使职权,做出的一切判决,幷未引起伊拉克商人的任何异 议。因为他的判决是合乎正义的,是合乎尊严无上的真主的经典的,是符合伊斯兰法度的。”按照《唐律疏议》规定: “诸化外人,同类自相犯者,各依本俗法, 异类相犯者,以法律论”“化外人,谓蕃夷之国,别立君长者,各有风俗,制法不同。其有同类相犯者,须同本国之制,依其俗法断之”。可见唐朝政府在蕃坊之“ 授权”穆斯林,既是遵照法律行使管理,同时有是为了使远来贸易之阿拉伯人依本俗对待,而不至于因中国地方政府之不公导致不敢来华或居华。这里之“授权”, 幷不能如某些学者样理解为蕃坊享有“治外法权”,因为蕃坊的管理不但要遵守唐朝政府的法律政令,而且都蕃长也必须是由唐政府批准委任幷在其领导下行使权利 和义务,即“照中国君主的特殊旨意办”。蕃坊之内不仪没有完全的政治管理权,就是经济管理权也是受到约束的,阿拉伯商人的贸易活动,需在市舶使的监管下进 行,“收市”之后方得以自由进行贸易,而所抽的税率也是由中国政府制定,甚至还需要交纳人头税以保全自己的财产。所以早期蕃坊之存在,很大程度上祗是给来 华之商人提供一停留场所,幷充分尊重其宗教信仰,让他们在都蕃长的领导下于此地进行宗教活动。蕃坊成为了唐代在华穆斯林的宗教活动场所。但是,我们也要注 意到,伊斯兰教的影响是有限的,它仅仅是在蕃坊里的阿拉伯商人中间流播,而没有在当地的周围社区中广泛传播开来。所以,早期虽有许多的伊斯兰教徒移住中 国,但没有中国人皈依伊斯兰教,其后之阿拉伯波斯文献亦不载中国人皈依伊斯兰教之事。当然,我们不能排除小部分人因为种种原因而皈依伊斯兰教,但这毕竟不 足以构成伊斯兰教在中国传播的态势,也不足以引起上层社会的注意。会昌灭佛,三夷教之所以与佛教同遭禁断,乃是因为有中国人信仰之(“诳惑黎元”)幷形成 了一种宗教流派,而业已输入中国之伊斯兰教得以独免法难,想必正是因为其宗教信仰与中国人无涉。这亦可以反证早期伊斯兰教在中国流播之情形。

广州何时始有伊斯兰教的寺、塔,在学术界一直是有争议的。唐时是否已经有寺、塔了呢?笔者认为是有的。关于怀圣寺、塔的最早史籍记载,见于郭 祥正游广州越王台的记载: “番禺城北越王台,登临下瞰何壮哉!三城连环铁为瓮,睥睃百世无倾催。蕃坊翠塔卓椽笔,欲蘸河汉濡烟煤。”此处之“翠塔”位于 番坊,其形似笔,无疑与岳珂所记“望之如银笔”的“萃堵波”乃同一物,即广州怀圣塔。所谓“萃堵波”,乃是指佛教中的佛塔,早期的文献记载中多误以伊斯兰 教为佛教。郭祥正不仅在越王台一睹了怀圣塔的雄姿,还与蒋之奇等人同登了怀圣塔,极日远眺广州城景:“宝塔疑神运,擎天此柱雄,势分吴越半,影插斗牛中。 拔地无层限,登宵有路通。’三城依作镇,一海横空。礼佛诸蕃异,焚香与汉同。祝尧齐北极,望舶请南风。瑞气凝仙露,灵光散玉虹。铎音争响亮,春色正冲融。 视笔添清逸,凭栏说困蒙。更当高万丈,吾欲跨冥鸿。”关于番寺、番塔的建造年代,最早的记载是南宋方信儒所着的《南海百咏》(1206年): “番塔,始 于唐时,日怀圣塔,轮园直上,凡十有六丈五尺,绝无等级,其倾标一金鶏,随风南北,每岁五、六月,夷人率以五鼓登绝顶,叫佛号,以祈风信,下有礼拜堂”。 元郭嘉《重建怀圣寺记》也载: “……有浮图焉。其制则西域,嵘然然石立,中州所未睹,世传自李唐讫今。”明《殊域周知录》:“今广东怀圣寺前有番塔,创 自唐时,轮困直上,凡十有六丈五尺,日于此礼拜祖。”清《羊城古钞》: “怀圣寺在广州府城西二里,唐时番人所创,建番塔,轮困凡十有六丈五尺, 呼为光 塔。……其圆形,轮囫直上,至肩膊而小,四周无檐阑,无层级,顶上旧有金鶏,随风南北。”《广东丛书》载: “怀圣寺位于广州府城内,建于唐朝,系夷人所 创。塔高135步,可循螺旋梯直达塔顶。”这几条材料都言明在唐时已经有番塔、番寺的存在了。此外,还有学者从建筑学的角度也论证了怀圣寺和光塔的确是建 于唐代。怀圣寺的建立,毫无疑问是为宗教服务,为穆斯林进行礼拜提供一集中之场所。但是塔的功能究竟如何,是值得我们考虑的。很多学者按照目前的礼拜寺之 结构推断,怀圣寺、塔是统一整体,塔是用来呼唤教徒之用。也有些学者认为塔是商业航行之灯塔功能,甚至还有些学者糅合两种观点,主张塔之双功能。但是在唐 朝当时的历史条件下,把塔理解成祈风塔,坐标塔似更合情理些。阿拉伯商人来华的主要目的是海上贸易,他们为了海上交通的畅通,是会举行一些祈风的仪式,以 求得旅途的平安。“番人率以五鼓登绝顶呼号,以祈风信”,“祝尧齐北极,望舶请南风”等都可以佐证之。 《南海甘焦蒲氏家谱》载日: “时叔祖玛哈咮、玛 哈嗅二公侣筑羊城光塔,俾昼则悬旗,夜则举火,以便市舶往来”,此处所言光塔为其叔祖所筑是否真实,我们暂不讨论,但是其所述“昼则悬旗,仅则举火”是值 得我们注意的。“昼悬旗,夜举火”表明不管在白天还是晚上,都有相应的明显标志供远航人识别,这给航在海上的商舶安全航行提供了一定的安全保障,如若塔是 宗教之用,则何必昼夜有所分别呢?由此塔之商业用途可见一般。

(三)

在考察唐代广州的伊斯兰教流播时,有几个问题是应该引起我们注意和重视的。

一个是如何看待关于宛葛素来华传教的诸多说法。关于伊斯兰教之传入中国,曾存在过种种传说,流传较普遍者,认为第一个入华传教的穆斯林名叫旺 各师(有译为宛葛思、斡慕思、斡歌士)。《明史》载: “隋开皇中,其国撒哈八撒阿的斡葛思,始传其教入中国”,清金天柱也承其说,日:“开皇七年,圣命 其臣赛一德斡歌士等,赍天经三十册传入中国,首建怀圣寺,以示天下。”此说显然不能成立,因为隋文帝杨坚使用“开皇”年号是在公元581至600年间,当 时伊斯兰教尚未传播,而穆罕默德也年仅十一岁至三十岁间。明人何乔远则载: “门徒有大贤四人。唐武德中来朝,遂传教中国。一贤传教广州,二贤传教扬州, 三贤四贤传教泉州”,此处未明言传教于广州是何人:清代回族学者刘三杰所撰《回回原来》记述的有关传闻为唐贞观二年 (628年);另一位回族学者蓝煦则 说旺各师是“西方至圣之母舅也,奉使护送天经而来,于唐贞观六年(632年),行抵长安”。此外,英国人莫尔干(F.D.Morgan)在《凤 凰》(The Phoenix)杂志1872年三月号发表的一份资料译文中,也提到穆罕默德之母舅依宾哈姆撒等人在唐贞观六年率众“携《可兰经》来至中国”。上述记载在 时间上虽存在不少疑问,但似乎是确有其人,而且是早期到中国的伊斯兰教传播者之一,迄今在广州流花桥畔还有他的坟墓,在阿拉伯国家的史料中,也记载着有关 此人的颇似的传闻,其全名为赛尔德•伊本•宛葛斯(Saad Ibn wakkas)。但最不可信的是时间问题,一般都说的过早。 《重建怀圣寺记》中则是另一种记载: “此吾西天大圣僻奄八而马合麻也。其石室尚存,修事岁 严。至者,其弟子撒哈八,以师命来东。”僻奄八而即Paig hambar,马合麻即Muhammad,撒哈八即Sahabah。“撒哈八”本为马合麻从者之称,其意为友人或侣伴,非一专名,此则视为一专名。依《诗 记》所言,伊斯兰之入中国远在马合麻时,而马合麻曾派撒哈八东来。《羊城古钞》卷3“回回坟”条曰: “旧志:唐开海舶,曲域回教默德那国王谟罕蓦德遣其 母舅番僧苏哈白赛水中土贸易,建光塔及怀圣寺。寺、塔告成,寻殁,遂葬于此。”其母舅又成了另外一人。类似的记载,还可以找出一些,但似乎都缺乏可靠性和 合理性。

宛葛素其人是否存在,学者们是有争议的,有人认为此人存在,但他祗是穆圣的早期追随者,幷不一定和穆圣有亲属关系;有人认为此人是存在的,而 且也是穆罕默德的母舅,但是他幷没有到过中国。而有些学者则认为此人是不存在的,当然也就更不存在他来过中国的问题了。其实,宛葛素存不存在也许幷不重 要,重要的是这些材料告诉我们,既然民间有这种传说一直流传下来,那么传说的背后则暗示着,在当时的广州社会,的的确确是有一批的阿拉伯商人来到了广州, 他们在贸易的同时,也在进行着自己的宗教活动,他们这些人就构成了广州伊斯兰教传播的先驱。人们为了给广州的伊斯兰教传播赋予更多的宗教神秘色彩,就塑造 了这么一个人物,这个人或者是实有其人,或祗是从千千万万来华的阿拉伯商人中虚拟出的一个先贤,不管怎样,从此宗教的传播就有了一个源头,一个完整的宗教 传播史就形成了。所以,在广州出现先贤古墓也就是顺理成章的事情了。本世纪初,英国学者布鲁姆霍尔在《伊斯兰教在中国——一个被忽视的问题》提到:“最 后,我们仍然要问:‘谁是这位先祖?他是什么时候来的?’这些都没有答案,问题可能就如此继续存在下去。”或许这位先祖是谁幷不重要,重要的是我们应该明 白,唐朝时期的广州,已经是有了伊斯兰文化的传入,尽管这种文化的影响还不足以对当时的广州地方社会产生太大的影响。

再一个是黄巢攻入广州城后到底杀了多少外国人、异教人,这一血腥事件对伊斯兰教在广州的传播带来的是什么样的影响。

据阿布•赛义德记载,公元878年黄巢攻破城池,屠杀居民。“据熟悉中国情形的人说,不计罹难的中国人在内,仅寄居城中经商的伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒、拜火教徒,就总共有十二万人被他杀害了。”

这里需要指出的是,在上引的阿布•赛义德记载之后,他还说:“这四种宗教徒的死亡人数所以能知道得这样确凿,那是因为中国人按他们的人头课税 的缘故。”也就是说,他是按中国政府对外国商人课税的方式为依据,来推测这些外国人的数目,数字相对来说应该是准确的,但是他得出来的数字应该是广州全部 的外国人的数字,而不应是被屠杀的外国人的数字。之所以出现这种矛盾,是有两种可能性,一种是作者原本记述的是当时广州的外国人有十二万之多,在黄巢屠城 之时,其中一部分被杀害,而在翻译成中文时被扭曲成了被杀的有十二万人,另一种可能就是作者本身就是假设广州的全城居民被杀害,那么这全部的十二万外国人 当然不能幸免。但我们遍查中国史书的记载,幷未发现黄巢军屠尽广州居民的事情,所以,所谓的杀了十二万外国人是不可信的。

马苏迪对黄巢攻占广州则是作了如下的描述:“因此,他迅速向广州城进军,该城的居民由伊斯兰教徒、基督徒、犹太人、袄教徒和其他中国人组成, 他将该城紧紧围住。在遭到国王军队的袭击时,他把这支军队击溃了,掳掠了些女子。后来,他率领的士兵比任何时候更为众多,用武力强夺该城幷屠杀了该城众多 的居民。据估计,在面对刀剑的逃亡中死于兵器或水难的穆斯林、基督徒、犹太人和袄教徒共达20万人”这里,马苏迪说的是在逃亡中死于兵器和水难的有20 万,而阿布•赛义德却是指屠杀了12万人,两者在死亡的原因和人数上都有出入。

关于黄巢屠城的详细记载就是这两条,不管是被屠杀的外国人12万还是20万,笔者认为都是一个被讹传或被极度夸大的数字。据考,在此期间,广 州属南海郡领,而元和间“户七万四千九十九”。当时广州一地就有十二万外商,这显然是不可能的。但是,作为阿拉伯商人,他们出于一种宗教的热诚和自豪,对 广州的伊斯兰教传播作一番夸张的描述,我想这是可以理解的。伯希和就曾指出:“中国古迹上关于中国伊斯兰教的铭文,有很多显然是因宗教的自豪感而捏造的。 ”尽管两条材料幷不完全可信,但是至少说明当时广州的外国人人数之多,而且这些外国人叶,多数是信仰伊斯兰教的阿拉伯商人。

唐末广州经此战乱,原有的蕃客或罹难于战火,或被迫逃离,直接的后果就是广州蕃客人数急剧下降,而另一长期的后果是,黄巢陷广州城后,大肆砍 伐桑树,使中国的丝绸生产处于停顿状态,因而中国对阿拉伯国家的丝绸出口大为减少,没有了货源,他们当然不愿再来广州。马苏迪也有类似的记载: “敌人砍 伐了围绕广州城的桑树种植园。过去人们在那里细心地培植这些桑树,因为这种树的叶子用作产丝的蚕的食物。所以,破坏桑树阻碍了中国丝绸的生产,中断了向穆 斯林国家的出口。”另一方面,由于社会动乱,“来中国通商的(外国)客商也遭到了迫害。当暴行在中国人中问发生的时候,虐待和侵害也公然落到阿拉伯的船主 和船长的头上。他们强迫(阿拉伯)商人承担不合理的义务,没收他们的财产,甚至往日规章所不容许的行为,也都受到纵容。为了这个缘故……连航行中国的海路 也阻塞不通了。”几方面的打击,使得广州蕃坊急剧衰落,呈现一片萧条的景象,这种情况祗是在北宋统一中国后鼓励海外贸易,招徕海外商人后才-好转。早期广 州的伊斯兰教,本来就祗是在阿拉伯商人聚居的蕃坊区域流行传播,而幷未对周围的汉人群体产生太大的影响,所以,蕃坊的衰落,必然的结果就是伊斯兰教在广州 趋于沉寂。